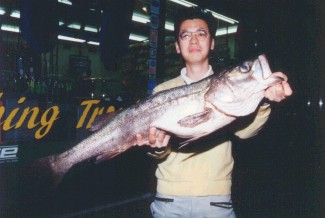

この写真は早春の湾奥にやってきたシーバスをラパラF11GFRで狙ったとき の物です。20cmの一年魚と60cmの立派な鱸が同じルアーに飛びついてきました。

ロッド/ リール/ ライン/ ルアー/ フック/

釣り方/ いつ釣りに行くか/ お味はいかに/ 装備/

どうだぁ〜っと鼻の穴ぷんぷくりん(笑)

どうだぁ〜っと鼻の穴ぷんぷくりん(笑)

ソルトウオーター・ルアー・フィッシングの入門としてなんといっても 人気が高いのがシーバスのルアーフィッシングです。強運の持ち主は、

初めて行ったら一発でヒット!となる事もありますが、本当は狙って釣れる ようになるにはなかなか大変で、始めて3カ月以上釣れない人も珍しく

ありません。実は、狙って釣れるようになるまでに必要な沢山の推理や 釣行、予測や感が当たった時の嬉しさというのがシーバス・フィッシング

の楽しさその物なんです。 でも、全く釣れないと自分がやっている事は正しいのかどうか、 色々な迷いが出てくると思います。ここでは、特にファーストキャッチを

目指している人に重点をおいて、どうやったら釣れるのか、タックルから 実釣まで解説していきます。 あきらめずに通って下さい。必ず釣れるようになります。

ロッドの選択は、釣りの楽しさや技術の上達にとても影響します。 まずは、ありあわせの投げ竿でと思っている人も居るでしょう。でも、ルアーは 投げ釣りの仕掛けに比べてずっと軽いので、ルアーが飛ばない上にライントラブ ルの連発で「も〜いや!」っていう事になってしまうと思います。 飛距離とライントラブルは釣果にとても影響しますので、ぜひルアーロッドを 用意してください。バスや大型トラウト用のルアーロッドを持っていれば、 とりあえず流用する事が出来ます。

ロッドを新調される場合は、折角なので、自分のホームグランドに最適な一本を 選ぶようにしましょう。ベテランのルアーマンは、色々な場所に合わせて ロッドを何本も持っていますが、これはポイントによって足場の高さが違った り、よく使われるルアーの重さが違うことが理由です。安売りで出ていた からというだけで買ってしまって、自分のよく行く場所に合わない物だったら もったいないですよね。 ロッドの選択を誤ると、ルアーが飛ばなかったり、バラシてばかりになったり、 また魚の動きが感じられなかったりして釣りの面白みが半減してしまいます。 格好や値段だけで選ばずに、ベテランの方や信頼のおけるショップの人によく 相談して下さい。それから、もしも数万円のロッドを購入されるなら、多少 値段が高くてもプロショップでの購入をお勧めします。この時に店員さんに 色々相談に乗ってもらいながら仲良くなっておくと、後で釣れない時に相談に 乗ってもらえたり、一緒に釣りに行って教えてもらったり出来るようになる チャンスです。

竿の棒の事をブランクと呼びます。材質は、カーボンが主流です。出来るだけ軽 く、持ちおもりのしない物を選んでください。だいたい、同じシリーズのロッド でも、MタイプとLタイプの2通りがあります。ブランクには使えるルアーの重 さが表示されていますが、Lタイプは8〜21g程度で、Mタイプは10〜40 g程度になっています。ただ、この表示は、21gまでのロッドだから25gは 投げれないのかというとそんな事はなくて、参考値として考えて使って下さい。 シーバスロッドのティップは細く出来ていて、軽いルアーを投げやすく、ルアー の動きに対する感度がよく出来ています。この為、無理な重さを投げ続けると ヘタリやすいのですが、あまり行かない人や初級者にはルアーの動きを知る事が 一番大事なので、感度が良い細めの物をお勧めします。

ロッドに糸を通す部分がガイドです。ガイドには主に3種類の材質があります。 一番高い物はゴールドサーメットで(金色してる)、現在もっともなめらかで 摩擦熱が発生しにくい材質です。サーフではガイドと砂が擦れてラインが傷付き ますが、ゴールドサーメットにすると傷が付きにくくなります。 次にSIC(黒びかりしてる)があります。硬度はゴールドサーメットの2倍と 強く、PEラインにはSICが良いという人もいます。ところが、靱性強度は ゴールドサーメットの半分になるため稀に割れたという話を聞く事もあります。 発生した熱を逃がす伝導率はSiCが2倍良く、この2つのどちらが良いのか判断 する事はなかなか難しい所です。 次にハードロイ(ネズミ色してる)がありますが、もう今からは購入されない方が よいと思います。

ガイド口径はラインシステムを使うルアーフィッシングでは、大きい方がキャスト 時に結び目が引っ掛かるトラブルが少なくて扱いよいでしょう。また、飛距離への 影響も大きく、ガイドが大きくて数が少ないほどよく飛びます。ガイドの足は丈夫 な2本足の物がよいです。ただ、これはトレードオフがあって、ロッドの調子を 生かす為には、一本足のほうがロッドが曲がる妨げにならないし、フライロッドみ たいにガイドが沢山付いていて小さいほどラインと竿が一体化してしなやかなやり とりが出来ます。 特に細いラインを使ってドラッグをガンガン使う釣りをする場合には摩擦熱が問題に なりますので、良いガイドの物を選んでください。

グリップはプラスチック製とコルク製があります。高級品に多いコルク製は、 ホールド性には優れていますが、ルアーの動きを伝える振動を吸収してしまう ので実はあまり良くありません。最初はルアーの動きがよく分かるプラスチッ ク製のものをお勧めします。

防波堤の場合は、ロッドを下に向けてリトリーブした時に、ロッドティップ が水面に付く位の長さを選択してください。ただし10ftを越える高さでも 最長で10ftとします。これは、11ft以上のロッドは磯仕様となっていて 防波堤にはごつすぎる為です。 サーフや河口の場合は、引波に対処するパワーが必要なので11ftを標準に して13ftまで使います。磯では向かい風の時化が釣れる条件になるのと、 根をかわすために13ftを標準に15ftまで使います。 干潟に立ち込む場合は、ロッドを立ててリトリーブしますので、7〜9ftと 短いロッドを使います。 船の場合は、船の大きさによって変わってきます。小さい船の場合は7〜9ftを 使いますが、場合によっては船の装備を避けてオーバヘッドキャストするために 10ft位あった方がよい場合もあります。分からない場合は、船宿に問い合わせ るか、同じ船に乗った経験者から教わりましょう。

Lクラス(5〜20g 表示程度)で7.5〜9ft。

Ex. UFM CPS-902L, UFM SPS 752.

MLクラス(10〜30g 表示程度)で9〜10ft。

Ex. Mr.DON SEAWORKS 1002, JACSON GT2-102, ARTEMIS 1002L.

Mクラス(10〜40g 表示程度)で11〜13ft。

Ex. ARTEMIS 1102M, JACSON THE SPLASHER, UFM CPS-112.

Mクラス(10〜40g 表示程度)で13〜15ft。

Ex. ARTEMIS 1303M, ATLANTIS AB-133M.

スピニングリールを使います。選び方として重要な2点は、ロッドの重さとの バランスとドラッグです。 リールの重さがロッドのバランスと合わないと、キャストを繰り返すので大変 疲れます。ダイワでいうところの、2500番〜4000番からロッドに合わせて 選択してください。2500番クラスを使う人が多いのですが、ひとまわり大きい 3000番をお勧めします。これは、リールのサイズが大きいほど飛距離は伸び、 糸縒れも緩和され、ファストリトリーブしやすい等メリットが大きいためです。 小さい方が良いのは軽い事だけです。

ドラッグを頻繁に使いますので、出来れば一万円程度のリールを買ってください。 これより安いリールのドラッグは本気では使えません。大きいシーバスがヒット したら切られてしまうかもしれませんよ。 ドラッグの強さは、普通500g程度と弱めにします。バイトを弾かないためと、 力のある内は走らせた方がキャッチに至る率が高くなるためです。 どんなに強くしても1kgまでが適切な範囲です。あまり急いで寄せてくると、 足元で暴れる元気が残っていてバラシてしまいます。シーバスは瞬発力は ありますが、持久力はありません。キャッチの秘訣は、最初に走りたいだけ 走らせる事です。そうすれば足元で落ち着いて取り込み出来るでしょう。

ライン選びは大切です。飛距離も大きく影響されますし、ロッドやフックと 総合的に合わせの強さややりとりに影響してきます。 また、一度使って一箇月以上経ったラインは巻き換えてください。ラインは 劣化する消耗品です。特にソルトウオーターでは早く変質してしまいます。 最初は、ダイワのTDソフトネスまたはサンラインのSaltWater Specialあたり をお勧めします。 もし、高いラインが嫌な方は、よつあみのフロンティアラインやANDEの トーナメントラインなどもあります。

普通は12LB(3号)をお勧めします。これ以上太い物を使う事はほとんど ありません。12LBであれば、ラインシステムも根ずれが無い限り不要です。 ただ、ポイントによって飛距離が足りない場合は、10LBに落としてみて 下さい。かなり飛ぶようになります。また、小さいルアーを使う場合も、 ラインを細くします。ただし、ラインを細くした場合には、ルアーとの結節強度 を確保する為と、シーバスの体に擦れたり根ずれによる切断を防ぐ為に、先端に ショックリーダーと呼ばれる太いラインを結ぶ事が必要になります。

シーバスはあまり走りません。走るよりはテールウオークやジャンプが主体です。 4kg以上がくると重さで走りますが、どんなに走っても50mは行かないでしょう。 防波堤などで30m先でヒットして50m走ったとして100mあれば十分です。 サーフなどで大型ルアーを遠投出来るタックルの場合は、200m巻いておきます。 大型のリールで、ラインが沢山巻けるものを使う時は、下巻きといって古いライン を下に巻いておきます。スプールの芯の直径を大きくするエコノマイザーが付いて いる場合は、これを用いて構いません。

一般に、伸びるラインほど柔らかく軽く、伸びないラインほど堅くて 重くなります。

最初のラインは、ダイワのTDソフトネスあたりをお勧めします。これを基準に して、堅い方、柔らかい方を試していかれると良いと思います。

ソフトラインとハードラインには一長一短がありますので、最初は極端にソフトな 物やハードな物を選択しないようにしましょう。

ソフトラインには、VARIVAS SUPER SOFTのように引っ張ると30%も 伸びるものがあります。ラインのしなやかさからスプールに馴染みやすく、 飛距離も出ます。しかし、水面に浮きやすく、本来のガツンというヒットの 感触もダヨンとビニール袋を引っ掛けたような感じになってしまします。 この様なラインは、細いラインシステムで記録を狙うような場合に、 システムに急激なショックを与えたくない場合などに使う事が考えられます。

ハードラインには、東レ SUPER HARDのようにほとんど伸びないものも あります。スプールに馴染みにくく巻いてから一晩おかないと使えない とか、重い上にスプリングの用になって飛距離が落ちるという問題が ありますが、ヒットのガツンという感触はたまらないです。合わせは確実に 力が伝わるし、やりとりも魚の動きが全て分かるという利点があります。

この2つが両極端な所で、長所もずばぬけていますが、短所もその分あって 使いこなしが必要になります。中間のラインも各種ありますので、 自分の感覚やタックルにちょうどよいものを徐々に探していってください。

素材としては、ナイロン、フロロカーボン、PEの3種が代表的です。 ナイロンは普段一番使うラインで、色々なものが発売されています。使いやすく 価格も手頃です。高くて良い物は色々ありますが、低価格な物では、よつあみの フロンティアラインやANDEのラインがあります。

フロロカーボンは伸びない、傷に強い、水よりも比重が重いという特長が あります。ショックリーダーにはフロロカーボンをお勧めします。 サーフでの釣りでは、ナイロンラインだと砂で傷だらけになりますが、 フロロカーボンだと大丈夫です。 また、水深が10mもあるような場所で遠投してバイブレーション・ ルアーを沈めて探りたいという時には、フロロカーボンが適しています。 ナイロンやPEでは、いくらルアーを沈めても途中のラインが 水中で放物線を描いているので、リトリーブするとすぐにルアーが浮き 上がってしまします。

PEラインは細くて強烈に強いという特長があります。 ただし、比重がとても軽いために、表層狙い以外は使えません。 無理に沈めても、港などでスクリューに巻き上げられて絡んだり する事もありますので気を付けてください。 また、強いからといってあまり細い物を使うと、スプールで下のラインに 食い込んでトラブルを起こします。結節強度が弱く直接ルアーのアイに 結ぶと切れる事もあるのでショックリーダーを使います。 それと、熱に弱い事も覚えておきましょう。ラインを切断した場所は ライターで焼いて止めます。 とても滑りのよいラインで飛距離が出ますが、ショックリーダーとの 結び目も滑りやすいので結びに工夫が必要です。

ナイロンラインやフロロカーボンラインでは、一度海水に漬けたら 3週間位で巻き換えます。まめに縒れを戻したり潮抜きすればもう少し もちますが、あまり頑張ってよい事はありません。 安いラインを毎回巻き換えるのもひとつの手です。 PEは1年位は平気なようです。

巻き変えの方法は、売っている時に糸を巻いてある芯(バルク)を回し ながらラインを出してリールに巻き取っていくか、バルクに巻いてある方向と リールのスプールに巻き付ける方向が同じになるように巻き取ります。 これに気を付けないと、糸縒れによってライントラブルの発生が起こりやすく なります。また、リールはロッドに付けて、ラインを濡れティッシュなどで しごきながらきっちり巻き取っていきます。しっかり巻かないと、バックラッシュ を起こしたり、魚にラインを引っ張られた時にスプールの下のラインに食い込ん でしまってドラッグが出ずに切れてしまう事があります。 そして釣り場所に行ったら、最初にポイントではない所でジグを投げて巻き直す ととてもよいです。

それから、おまけとしてボナンザを紹介しておきます。 スプレーで売っているのを一つ買ってみてください。 リールに巻いた状態で構いませんので、上からスプレーすると ラインがテフロン加工したみたいになってツルツルになります。 摩擦が減って飛距離はぐーんとUPします。 ただし、ラインによってはかえってライントラブルを起こす物もあります ので、相性が悪ければ止めてください。 PEには特に効果があります。ガイドにも塗っておくとよいです。

根ずれのある場所や、飛ばすためや小さいルアーを投げる為にラインを細くした 場合には、ショックリーダーを接続します。このように異なるラインを接続して いく事を、ラインシステムを組むといいます。 ショックリーダーには20〜30LBのフロロカーボンラインを使用します。 これは、フロロカーボンが傷に強いためです。 まず、ダブルラインを、ビミニツイストまたは三編、あるいはスパイダーヒッチ で作ります。次に、ショックリーダーをオルブライトノットで結びます。 ラインとショックリーダーの太さの違いが1.5倍程度の時は、ブラッドノットで 充分です。 ショックリーダーの長さは、根擦れを起こす可能性のある長さを取りますが、 根の無い所では1m位と短くした方が、キャスト時にトラブルを起こしません。

最近はもの淒い数出ていて、始めるときには何を買うべきか迷ってしまうと 思います。数回釣れないと、魚が居ないのかルアーが悪いのか分からなくなって しまうのではないでしょうか。これは、実績を積んで自信をつけていくしか ありませんが、およその選択の目安を示してみます。

ルアーのサイズは、釣ろうとする魚のサイズにあわせるのでは無く、 魚の食べているベイトフィッシュのサイズに合わせます。

大きい魚でも小さいベイトを追っている状況では、小さいルアーでないと 興味を示さない事もよくあります。 次に、細身か太身というような形状も出来るだけ合わせます。

主に7, 9, 11.5, 14cmの4種類から使い分ける事になります。

この写真は早春の湾奥にやってきたシーバスをラパラF11GFRで狙ったとき の物です。20cmの一年魚と60cmの立派な鱸が同じルアーに飛びついてきました。

色は水の色に合わせるのがよいです。青ければ青鰯、緑っぽかったら緑鯖、 赤潮っぽかったらGFR(ラパラのオレンジ)という感じです。その点、

白というのは万能である事が多いので、パールレインボウやRHは 朝から夜までいつでも使えます。

光を反射するメタリックやレーザーのものは、夜にうっすら照明があたっ ている所で有効です。黒っぽい色は、雨の後の濁った川や月夜に有効です。

シルエットがはっきりするんですね。

現場に行ってみないとコレだとは決められませんが、参考に持って 行きたいルアーをリストアップしておきます。

防波堤 KTEN 9cm,11.5cm Sinking パールレインボウ、青鯖、鯖 TD VIBRATION 7cm Sinking 青銀(A3) LIPINBAIT 鯖、鰯

テトラ Rapala CD7&CD9 B,GFR,S KTEN 9cm Sinking パールレインボウ TD VIBRATION チャトリュース(B4),青銀(A3)

人工磯 Rapala F11&F13 B,GFR. KTEN 9cm Floating パールレインボウ FIRST XJ Floating 7cm

運河 FIRST XJ Floating 7cm KTEN 9cm Sinking パールレインボウ TD VIBRATION 青銀(A3)

サーフ FIRST,KTEN 11.5cm RH SHORELINE SHINER R50 銀 SPLASHER RH

磯 KTEN 11.5cm 青鯖、鯖 SHORELINE SHINER R50 銀

川 KTEN 14cm LIPLESS PRINCESS-M 9cm,13cm 白、銀 FIRST 11.5cm Floating パールレインボウ

おまけで、いつでも持っていたいものに、ラ・フェスタ 1oz があります。 これは、イナダなどのナブラにおもいがけず遭遇した場合に無いと、 すんげぇ悔しい思いをします。そして、釣りが終わった時に、必ず一度 これを付けて遠投してラインの縒れを取るように巻き直してください。

シーバスは鰓洗いで有名ですが、バレやすい魚です。針はあくまでも鋭く 研いでおきます。買ったまま使うのはよくありません。

不精な人はガマカツの針を買って交換してしまいましょう。 どーしてもバラシてばかりな場合には、伊勢尼針でトレブルフックを自作すると

もの凄く効果があります。また、捕食は吸い込む力を利用しているので、針は 軽い方がよいです。軸は丸いままの物と、ひらたく打ってある物がありますが、

ひらを打ってある方が圧倒的に丈夫です。 換え針を買う時は注意してください。

Ex. Gamakatsu TREBLE 13. 9cmには#4, 11.5cmには#2を使用。

ポイントは潮が効いている事が必須です。潮止りには釣れません。 だいたいクラゲがいつのまにかやってきて溜まっている時間はだめです。 また、釣れるルアーを5投して反応がなければ今は居ないと考えてよいです。 ここで、どんどん移動する釣り方と回遊を待つ方法があります。

キャストはルアーが着水したらすぐに巻けるように、ラインの弛みをみて 少し早目にベールを返すなどします。ルアーが着水したら直ちにロッド ティップを水面に付けるようにして足元まできっちり巻いてきます。 鱸はベイトフィッシュを水面や堤防まで追い詰めてから捕食する事も多い ので、足元をおろそかにすると抜き上げたルアーの後ろから鱸が飛び出して、 しまったってな事になります。追い詰めやすいという点では、水深の無い所の ほうが簡単なので、真っ暗な夜などにはものすごい浅い所がポイントになる事も あります。

防波堤などでは、リトリーブは速度を一定に保って巻いてきます。上級者になると 変則的なリトリーブテクニックを持っている事がありますが、アクションや ストップ&ゴーはほとんどの場合でよくありません。リトリーブ速度は、夜の 東京湾奥や夜光虫の発生した時は一秒にハンドルを半回転〜1回転とかなり遅く 巻きます。朝や磯では2回転。イワシだらけでボイルしているような状況では 2〜3回転と早巻きが効果的な事があります。まず、食い気がある時は一秒2 回転巻が普通です。もし一秒に2回転が早いと感じる人は、昼間にルアーが どれほどの早さで泳いでいるか確認してみて下さい。たいした速度ではなく、 ルアーがよく泳いでいるのが分かります。 磯やサーフでは波の背中にのせて、引き波では抵抗にあわせてリトリーブを 止めて泳がせます。この時にバイトしてくる事が多いです。

合わせはヒットの直後に一発鋭く短く確実に入れます。 ルアーを飲み込むようなかかり方は殆どありませんので、一発目を 合わせそこなうと、追い合わせをしたものかどうか迷う事になります。

やりとりは、何にでも共通する事ですがラインを弛ませないことです。 相手の動きに合わせてロッドワークでテンションを出来るだけ一定に 保つようにします。 最初の大暴れをかわせば疲れてしまうのでまず寄せられます。 あまり元気な内にむりやり寄せると足元で暴れてバラしやすくなります。

手網入れで最も注意する事は、ルアーのフックをネットに絡ませないように する事です。ルアーが網の中心になるようにすくうか、魚が疲れた状態なら

尾からすくうようにします。ルアーの場合は尾から入れるのもよい方法の一 つです。引っかかってしまった場合は手網を引っ張ると針を外す力が掛かる

ので、引っ張らないように気を付けながら魚をなんとか誘導するか、もう 一つネットを持ってきてすくいます。

手網入れは、釣るのと同じくらい経験がいるので、慣れない人は 親切心ですくいましょうかなどと言わない方がよいです。また、

近くに居る人に頼む時も、シーバスをやっていない人には頼まない事です。 やってもらえませんかと言われたら、ばらしたらごめんねと言ってすくって

あげましょう。 ギャフの場合は、口から横または下に抜くか、背中に打ちます。 背中に打つと可哀相と思う人もいるかもしれませんが、砂浜や磯では

取り込みを瞬間にやらないと、次の波で自分が流される危険があります ので口が無理と判断したら躊躇は禁物です。

リリースする場合は、陸に上げると暴れて鱗を傷つけるので、小さい魚 なら魚をぶらさげたままペンチで外して海に落としてしまいましょう。 中くらいならネットでランディングして、ペンチでフックを外して帰します。 この時に、魚体を素手で触らない様に注意しましょう。 魚体に素手で触れると、そこから腐ったようになって後に死んでしまいます。 手で包むように持って優しく帰すのは、火傷させてしまったり魚が暴れて かえってダメージを与えたり背鰭や鰓蓋で怪我するので、 とにかく早く海に戻すのが一番です。

背鰭に毒はありませんが、雑菌がついていて刺さると傷が痛みます。また鰓蓋 は刃物のように鋭いので注意してください。持つ時は、Bバスの様に口を持ち

ますが、大きい物は一緒におなかも抱えてあげると、顎を外したり筋を延ばさ ないで済みます。支える手は、グローブをして冷やしておきます。

80cm以上の魚となるとリリースは難しくなってきます。 魚がファイトでバテバテになっている事がほとんどで、その後に写真撮影したり

見せびらかしたりで、元気はほとんど無い状態になってしまいます。これは ちゃんと泳げるか確認してからリリースしてください。

最近は雑誌にポイントが紹介されているので、釣り場所はなんとか分かる と思いますが、いま魚が来ているかどうかが肝心です。いつも雑誌に紹介 されているポイントに居る魚ではありません。必ずそこにベイトフィッシュ が来る時期があって、その時に鱸もやってくるでしょう。しかし、普通の ポイントでは一箇所にだいたい2週間程度しか留まりませんので、常に来て いないか探りを入れておく事が重要です。

一般的にベストシーズンは産卵後水の温む3〜5月と、産卵前の10月〜12月位と なります。狙いは防波堤なら満潮前後から下げ。河口なら干潮前後がよいと思います。 釣れた時はタイドグラフに印して、データを蓄積してください。

最初は釣っている人に連れていってもらうのが一番確実でしょう。 ただ、本格的にやろうという人は、ここぞと思ったポイントに 2〜3日おきに通われる事を勧めます。一週間おきでは、大潮〜長潮と いった潮の移り変わりでどの様に変化するのかが分からないので、 なかなか上手になりません。

それから、初めてのポイントではいきなり夜に釣りに行かずに、昼間に 下見しておく事も重要です。昼に見れば全く釣れる訳のない所でやって いたとか、夜に行って車を溝に落としたとかよくある話です。 ルアーの泳ぎを見るためにも昼間のプラックティスをお勧めします。

鱸というと高級魚ですが、都会の場合はとんでもなく臭くて食べれない のもいます。 食べられない鱸を見分ける方法としては、黒ずんでいて細長い、

ヌメリが極端に臭い、鰭が擦り切れている、尾鰭が割れている、という どれかに該当したら止めたほうがいいです。

食べる順序として、まず洗いや刺し身で食べます。これで癖がなければ 焼いても美味しいです。焼いても癖が無ければ、煮ても美味しいです。

一口サイズにしてフライにしてもいけます。秋のとても油ののったもの は、手巻き寿司にすると美味しいです。

食べるならば、釣った時に即時しめてしまうのがよいです。 胸鰭の後ろからナイフを入れて血管を切り、血が流れた後に 中骨を断ちます。

持ち物として、フックを外すペンチと、60cm枠の手網は必須です。 磯やサーフでは手網のかわりにギャフになります。 よく手網を持たない初心者がいますが、魚は初心者にも遠慮無くヒット してくれます。いつ来るか分からない大物をばらして泣かないように かならず取り込みは考えておきましょう。 それから、防波堤や磯ではスパイクを着用しましょう。夜が多いので、 海苔が見えないで滑って大けがしたりロッドを折ったりする事があります。 サーフではウエーダーを履いたら必ずライフジャケットを着用しましょう。 ウエーダーだけだと、ころんだ時に足が浮いて頭が沈み溺れてしまいます。 海はなめてかかると大変危険です。安全第一を忘れないように楽しんでください。